Sous le couvert de l’anonymat, un groupe de combattants raconte le pilonnage incessant et la pénurie d’armes modernes près de Bakhmout.

Ils sont une poignée, quatre hommes, assis sans trop se dire grand-chose au

fond d’un des rares établissements encore ouverts de Kramatorsk. L’endroit n’est pas bien gai, avec sa tonnelle de tôle et ses chaises dépareillées où dort un vieux chat, mais il est ouvert et sert un peu d’alcool, chose désormais totalement interdite dans cette ville comme dans toute la partie du Donbass que contrôle l’Ukraine. Les vagues vêtements civils ne suffisent pas à cacher les pièces d’uniformes et les airs de soldats. Ils ont les traits tirés de fatigue.

Lentement, debout, ils lèvent de petits verres de vodka, étonnamment délicats à la mémoire de leurs amis tombés au front.

«On revient juste de deux semaines de combats. Un enfer», dit Yuri. Ces soldats ukrainiens ne sont pas autorisés à parler, alors ils ne donneront ni leur nom ni l’endroit exact où ils se sont battus. «C’est un petit point au sud de Bakhmout auquel personne ne faisait attention avant», détaille le sergent chef Alexii. Ce jeune trentenaire à la barbe drue, et «ses sections», une< centaine d’hommes au total, s’y sont installés au début août.

«Nous sommesla 2e compagnie d’infanterie légère», se contente-t-il de dire. Sa position, sur «une petite hauteur», l’un des rares reliefs que l’on peut trouver dans la plaine désespérément plate autour de la région de Donetsk, n’offre guère de protection. Des tranchées ont été creusées et deux «dots», sortes de petits bunkers ont été plantés. «Ça protège un peu mais les tirs russes sont incessants. Ils nous envoyaient tout ce qu’ils avaient, du mortier de 120 mm, mais aussi de l’artillerie, des roquettes Grad et même de l’aviation», raconte le sous-officier sur un ton égal.

Son seul petit bout de terrain pouvait être touché «40 à 60 fois par jour».

La 3e section, placée «un peu au nord des miennes», est particulièrement visée. «Un jour, un coup à ouvert d’un seul coup un de leur dot en deux, trente centimètres d’épaisseur de béton. En une fois. Je ne sais pas avec quoi ils ont pu faire ça.»

Les nuits sont pires. Les bombardements réguliers. Un soir, Alexii a même dû subir les chocs de munitions au phosphore blanc. «C’est assez beau. On ne savait pas ce que c’était. On aurait dit un feu d’artifice.»

Cette fois, la salve les ratera, ne causant aucune perte. «Les Russes tentaient de s’infiltrer et de placer des snipers. Mais ils n’y sont pas parvenus.»

Selon lui, la stratégie russe est toujours la même, simple et brutale. «Ils tirent à l’artillerie, puis ils lancent un assaut frontal à pied. On les a toujours repoussés», affirme-t-il. «Leurs pertes sont certainement très lourdes», imagine-t-il, sans franchement le regretter.

Yuri, qui n’a sans doute pas tourné la page de ses vingt ans et que des tatouages récents mangeant son bras et son cou ne parviennent pas à vieillir, narre aussi, d’une voix agitée, ses dernières semaines. «On reste dans la position presque tout le temps. Aux aguets. Parce qu’il y a les bombardements, les assauts, et puis les drones.» Leurs propres engins, le plus souvent des «machins civils offerts par le peuple d’Ukraine» mais aussi des «Orlan-10», des drones militaires russes rudimentaires.

«Le problème est que l’on ne peut pas savoir si ce sont des drones amis ou ennemis. Ça nous rendait si nerveux qu’au bout d’un moment on voulait tous les abattre sans chercher à savoir.» Les nerfs lâchent aussi en raison de l’isolement alors que les communications avec le PC, voire avec les unités voisines, sont compliquées.

«Les radios marchent bien mais elles ont une portée limitée. Bilan, au bout d’une semaine, on ne sait plus du tout ce qui se passe à plus de deux kilomètres», déplore Yuri.

Pour répliquer et éloigner un peu le danger, l’artillerie ukrainienne réplique.

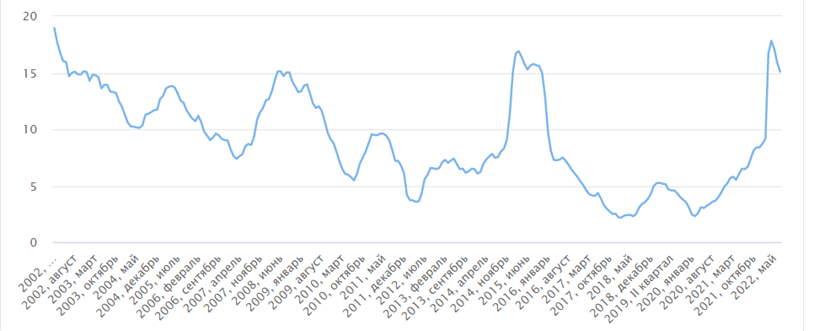

«Mais beaucoup moins que les Russes. Peut-être une dizaine de coups par jour.» Dans ce coin du Donbass, les exploits des matériels livrés par les États-Unis ou l’Europe, les Caesar, les obusiers M-777 ou les lance roquettes Himars ne sont encore que des promesses lointaines. Ils doivent se contenter de canons russes, peu précis.

«Des 777, moi je n’en ai pas vu. Mais j’ai vu beaucoup de 200 et de 300», grogne Yuri, utilisant l’argot de l’armée soviétique qui, au plus fort des combats afghans, désignait les transports mortuaires par «200» et les ambulances transportant des blessés par «300».

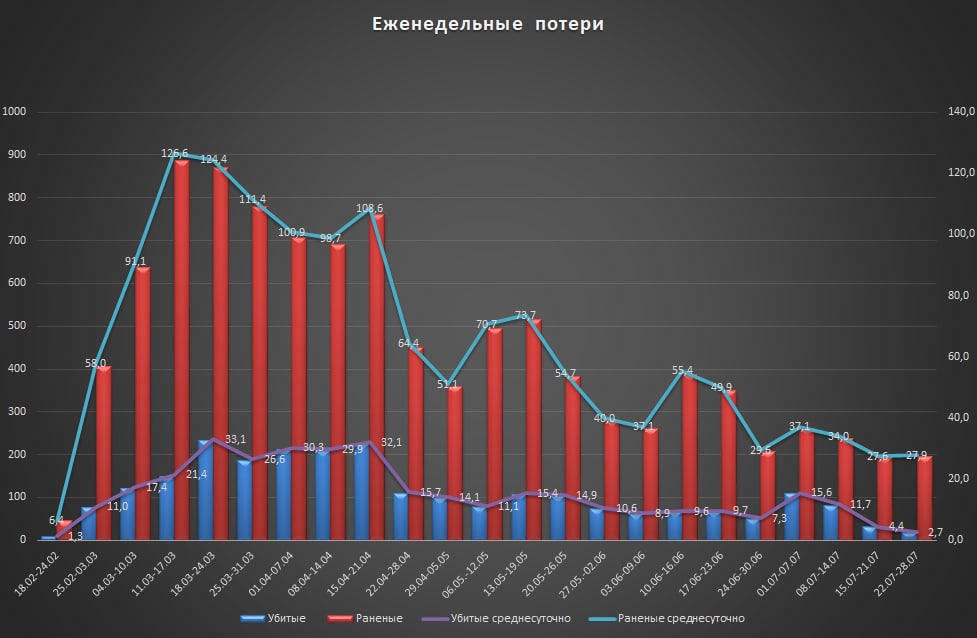

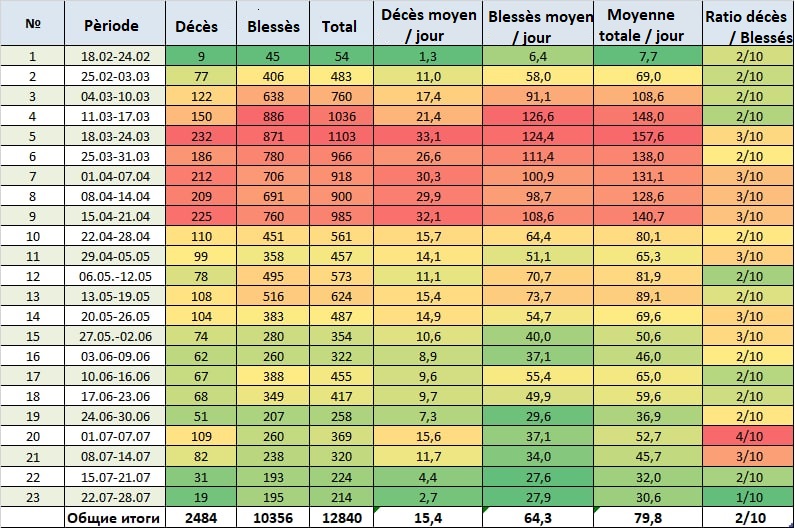

Les pertes sont lourdes. Plus de 70 blessés lors de cette rotation, et «une vingtaine de morts», (NDAL sur 100 conbattamts donc) dont leurs deux amis au souvenir desquels ils boivent ce soir-là. «Ils sont allés en reconnaissance dans un BRDM et ils ont été touchés par un RPG. Tout a explosé», lâche Alexii. Le BRDM, ce véhicule de transport russe des années 1960, est selon lui «bon à rien».«Avec une munition adéquate, on peut percer son blindage.

Son régiment est immédiatement envoyé à Kiev pour défendre la ville menacée. «Je me suis battu à Irpin mais surtout à Hostomel.» Cet aéroport proche de la capitale est la cible d’un assaut des parachutistes russes. «Les combats ont été infernaux. Nous étions 200 pour appuyer nos forces spéciales, contre au moins 1500 Russes. On a eu beaucoup de pertes.»

Alors qu’en fin de journée, il part en éclaireur dans un parc avec Yuri, qui le suit depuis toujours, il est touché au bras. «Un shrapnel m’a ouvert le biceps», lance le sous-officier, en massant une longue cicatrice. Il aura un mois de rééducation avant de repartir au feu. À Kharkiv d’abord, puis dans le Donbass.

Pour Alexii, la chute de Lyssytchansk, début juillet, «a fait mal». Il y avait des amis et surtout, en 2014, il s’était battu pour en sortir «les pseudo-séparatistes et les Russes». Cette guerre-là, il l’a faite aux côtés des hommes des bataillons Aidar et Donbass, deux groupes proches des néonazis et à la réputation sulfureuse. Il affirme n’en avoir jamais fait partie.

«De toute façon, ces bataillons n’existent plus. Ils ont été intégrés à l’armée et aujourd’hui, ils ont pratiquement disparu.

Les hommes des premiers temps ont été décimés, et aujourd’hui les nouveaux ne sont plus très bons».

Ce manque d’expérience des «bleus», il ne la connaît que trop. «On avait pas mal de soldats qui faisaient leur baptême du feu, sans grande formation. Ils étaient terrorisés», détaille Alexii. Certains ont-ils fui les lignes? «Pas chez nous, mais ailleurs, oui, c’est arrivé».

Il est bien décidé à prendre «sur le temps de repos» pour encadrer ses nouveaux. «Il le faut sinon les pertes seront pires.»

La deuxième compagnie repartira bientôt en ligne. Ils ne savent ni où, ni quand.

«Tout ce que l’on sait, c’est que ce sera pourri.

Derrière lui, dans la nuit, «ses gars» lèvent un énième verre en direction du ciel noir.

Par Tanguy Berthemet – Publié le 21/08/2022 à 17:51,